皆さんこんにちは。遠藤です。

季節は春。

春といえば食欲の春。アサリがとってもおいしい季節ですね。

雪解け水を吸ってたっぷりの栄養を蓄えた身はそれ自体がジューシーで味わい深いだけでなく、たっぷりのおいしいだしを出して料理を彩ってくれます。

春野菜との相性がいいのも又うれしいところ。アサリの独特の風味が春野菜の甘さとほろ苦さと調和して口の中に広がります。旬のアサリは砂抜きさえしっかりしていれば、野菜と合わせて酒蒸しにするだけでも季節を感じられる一皿になります。

そんななじみ深いアサリですが、スーパーや市場に行くとアサリにも種類があることが分かります。

大きいもの、小さいもの、色や模様が違うもの、産地が違うもの。

オオアサリとして売られている大きなアサリもよく見かけます。

あれはどれも同じ種に属するのでしょうか?

身近な存在なだけに意外と知らない。

今回は、そんなアサリについて解説していきます。

目次

アサリの基本情報 流通するアサリのほとんどは同じ種

まずは最もよく見る一般的なアサリについてです。

一般的なアサリが属するのはマルスダレイ科アサリ属です。

分類:マルスダレガイ目マルスダレガイ科アサリ属 ”アサリ”

生息域:海水生で、日本では北海道から九州まで広く分布。朝鮮半島や中国大陸、インドシナ半島でも取れるほか、現在はヨーロッパなどでも見られる模様。

生態:湾内の干潟や砂泥地帯など。産卵は海水温が20度前後になったときに行われ、一般的には春と秋の二回といわれている。地域によっては一回のみということもある。産卵をする前の栄養を蓄えている時がおいしいとされており、春先が旬であるといわれている。

アサリ属アサリという種がいることが分かりました。アサリ属に属するほかの種も見てみましょう。

分類:マルスダレガイ目マルスダレガイ科アサリ属 ”ヒメアサリ”

生息域:外洋に面した岩礁域の潮間帯から水深5m程度の岩、石がある砂地に生息 アサリよりも小ぶり

生態:アサリよりも採取が困難でかつ個体数が少ないことから、ほとんど流通していない。海辺の家庭では自分たちで獲って食べることがある。

アサリ属に属する貝で、日本で現在取られるのはこの2種のようです。ただ、姫アサリが一般に流通していないことから基本的には”アサリ”の一種の身であると考えてもよいでしょう。

ちなみに、アサリ属のほかに”アサリ”と名前につくものとしては

分類:マルスダレガイ目マルスダレガイ超科マルスダレガイ科カノコアサリ亜科オニアサリ属オニアサリ

分類:マルスダレガイ目マルスダレガイ科リュウキュウアサリ属リュウキュウアサリ

などが挙げられるようです。いずれも全国的な流通はしてはおりません。

では、名前にアサリとないもののアサリとして流通する貝はいないのでしょうか?

その一つが、いわゆる”オオアサリ”です。

オオアサリはアサリではない!2種の大きな貝

オオアサリ、皆さんは食べたことありますか?

アサリよりもずっと大きな貝で、貝殻も身も明らかに大きく食べ応えがあります。BBQなどで焼きアサリとして出されることが多いイメージがあります。

この、”オオアサリ”という名称は正式なものではありません。

先に紹介したように、アサリ属に属する貝ではアサリが主です。ではオオアサリはというと、アサリと同じマルスダレイ科に属する別の貝についたある種の俗称がそれにあたるのです。

その2種とは

ウチムラサキ

そして

ホンビノス貝です。

より広くオオアサリとして認知されているのはウチムラサキ

分類:マルスダレガイ目マルスダレガイ科マツヤマワスレ亜科ウチムラサキ属

生息域:北海道から九州まで。朝鮮半島や中国大陸にも分布 伊勢志摩の名産

生態:水深10メートル程度までのあたりに生息。産卵は秋にかけて行われる。ラッコの餌になることでも有名(本人は不本意でしょう)

ウチムラサキという名前になじみがある人は少ないかもしれません。それもそのはず、流通する際ほとんどオオアサリとして売られています。

分類としては、アサリと同じマルスダレガイ科に属しています。マルスダレガイの仲間は多く、次に紹介するホンビノスやハマグリもマルスダレガイ化に属していますね。

焼くと身が大きいだけあってジューシーで美味です。

よくBBQなどで見かけるのも、ウチムラサキが多いでしょう。

今は日本でも獲れる。北米原産ホンビノスガイ

分類:マルスダレガイ目マルスダレガイ超科マルスダレガイ科ビノスガイ属

生息域:北米が原産。アメリカではなじみのある貝。1990年代に東京湾でも見つかりました。

こちらもオオアサリとして呼ばれることがある種です。ただしくはオオアサリであるウチムラサキともまた別種なのですが、その似た見た目や貝の大きさからオオアサリと呼ばれてしまうことも少なくないようです。

シロハマグリなんて名前で呼ばれることもあります。

もともとは北米が原産で、そちらではとても親しまれている貝です。

クラムチャウダーはアサリではなくホンビノスガイ

日本ではアサリを使ったスープとして有名なクラムチャウダーですが、本場物はこちらのホンビノスガイが使われているようです。クラムとは二枚貝の仲間を指す総称のようなもののです。

ちなみにアサリは英語では"Asari clams"のような表現をされます。

アサリには馴染みがなく、日本名が輸出された形ですね。

日本では1990年代に発見されるようになり、現在では国産のものがよく流通しているようです。

肉厚でジューシー、アサリにはない魅力がある貝です。

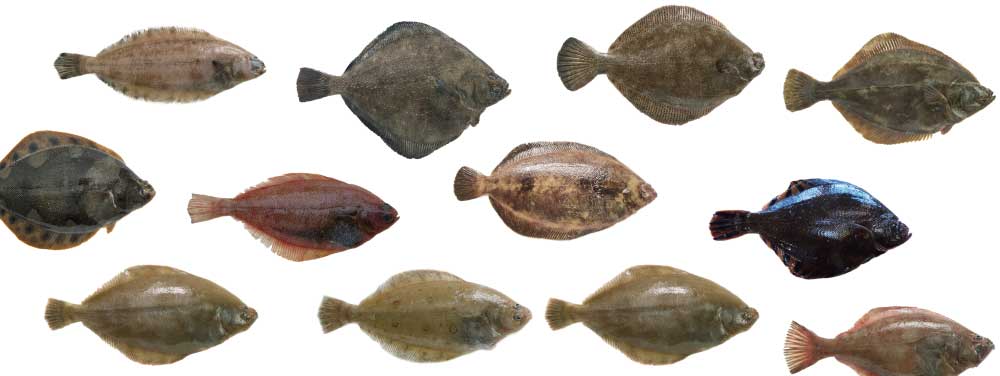

アサリの模様の違いはなぜ起きる?

ここまで、アサリとその仲間の種をいくつかご紹介しました。

基本的には一般に流通するアサリはすべて同じアサリであると考えることができます。

では、アサリによってあれだけ貝の模様や色が異なるのはなぜでしょうか。

産地によっても見分けがつくくらい違いがあることも少なくありません。

実のところ、アサリの模様が形成される仕組みはいまだに明らかになっていません

わかっている内容としては、

・貝殻の模様は周りの環境や水中の色素によって影響を受けるということ

・アサリの貝殻は成長に沿って外側が形成されていくが、それに沿って模様も形成されるということ

の2点です。

アサリの模様の生成システムを題にした論文や、そうした自然界の仕組みを説明するための数理モデルまで考えられているようです。

ただ、一つ言えることとしては産地によっては水中の環境も大きく異なることが推測されます。

それによって、例えば市場レベルで見たときには明らかに異なる模様や色味のアサリが並ぶというようなことが起きるのでしょう。

まとめ

アサリはその味と取りやすさから日本人にとっては昔から親しまれている食材です。

オオアサリなんかは少し紛らわしいですが、アサリはアサリとして一つの種に属する生物です。一つの種のなかであれだけ模様や色が異なっているのはとても面白いですよね。

オオアサリについても、アサリとは異なる種とは言えその味は折り紙付きです。

これからの季節、ぜひ素敵な貝ライフをエンジョイしましょう。

東北大学の4年生

食べること、特に料理して食べることが好きです。

仙台はおいしい魚がいっぱいで楽しい毎日を送ることができています。